ブログ

【資金繰り】経営改善 利益の出し方は2つしかない

投稿日 2023.02.14 最終更新日 2025.05.28

利益を出すには「売上」を増やすか「費用」を減らすか

経営改善の最終目的は、資金繰りを安定させることです。

「ヒト」や「モノ」の課題に取り組むのも、突き詰めれば「カネ」の課題、つまり資金の問題を解決するため。

資金繰りを改善するには、根本的に次の2つの方向性しかありません。

- 売上を増やす

- 費用を減らす

このシンプルな原則に立ち返って、経営改善策を考えていきましょう。

コストを削減する

金融機関にリスケ(返済条件の変更)を依頼すると、多くの場合「経営改善計画書」の提出が求められます。

計画書は金融機関のために作るものと思われがちですが、実は自社の今後を整理する意味でもとても重要です。

中でも、必ず盛り込むべきなのが「コスト削減策」です。

「もうコスト削減はやり尽くした」と思っても、あらためて見直しをしましょう。

金融機関が重視するのは、再現性と確実性です。

売上増加の施策は未来の予想に過ぎませんが、コスト削減は“今すぐできる”確実な対策として評価されやすいのです。

売上増加の施策ももちろん大事です。

ですが、あくまでも予想にすぎません。

特に中小企業の出す計画では、希望的観測に過ぎない計画となりがち。

信用してもらうには、相当の裏付け理由が必要となります。

逆にコスト削減策は、やれば結果が出やすいので好まれます。

主なコスト削減策

コスト削減策を考えるうえで、いくつかのパターンがあります。

- 仕入(原価)【調達先の見直し、発注量の見直し、在庫の削減、歩留りの改善、代替品の検討 など】

- 人件費【役員報酬カット、残業代削減、賞与見直し など】

- 経費【倉庫料の見直し、運搬費の見直し、家賃の見直し、保険の見直し、交際接待費の見直し、水道光熱費の見直し、消耗品などの見直し など】

コスト削減策は、単に購入単価を引き下げる交渉だけでなく、取引先の変更や自社の運用の見直しなどいろいろな角度から検討します。

具体的なコスト削減の例

- 仕入・原価:調達先・発注量の見直し、在庫削減、歩留まり改善、代替品検討

- 人件費:役員報酬カット、残業代抑制、賞与見直し

- 経費全般:倉庫料、運搬費、家賃、保険、交際費、水道光熱費、消耗品など

中でも特に重要なのが、役員報酬のカットです。

これは経営者としての覚悟を示すシグナルになり、金融機関や従業員の信頼を得る要素にもなります。

また、公私混同の経費がある場合は、即刻見直しを。

<【資金繰り】資金繰り改善の方法は4つの支出の見直しから始める>

削減の伝え方にも配慮を

コスト削減は必要不可欠ですが、注意点があります。

それは、従業員のモチベーションを不必要に下げないこと。

もちろん危機の度合いにもよりますが、従業員側は会社経営のすべてを知っているわけではありません。

そのため、経営者と同じ感覚でいることはまずありません。

多くの経営者は、上からの一声で削減策を実行させます。

経営者は危機感があるため当然と思って指示を出しますが、従業員側には情報が共有されておらず、事情が見えないケースも多いのです。

しかし、従業員側は当然と捉えない人も中にはいます。

むしろ、これまで経営が苦しい状況を過ごしてきて十分は報酬をもらっていないようであれば、不満もたまってるでしょう。

一方的にコピー1枚にもあれこれ口を出されると、それが正しくても素直に聞けないものです。

だからこそ、

- 現状をしっかり説明し、会社として乗り越えたい意思を示す

- 経営者自らが率先してコストカットに取り組む

- 従業員からの改善案や声も積極的に取り入れる

──こうした“協働する姿勢”が、信頼関係の再構築につながります。

大事なことは現状を会社全体で共有し、経営者自ら率先して改善策を行う。

ここを乗り越えると将来が明るくなり、必ず見返りがあることを示すことです。

そして、現場レベルの意見も積極的に耳を傾け、主体的に取り組んでもらうことが必要です。

売上アップは、将来への投資

コスト削減策一辺倒では必要以上に縮小してしまいかねず、将来の経営の安定にも影響を及ぼしかねません。

また、コスト削減のみで経営改善できる会社は少ないでしょう。

コスト削減だけでは、会社が縮小均衡に陥るおそれもあります。

経営を持続可能にするには、どこかのタイミングで「売上を伸ばす」視点が不可欠です。

売上アップの基本は、「強み」と「機会」を活かすこと。

中小企業にとっては、資金や人材が限られているからこそ、今あるリソースを活かして、勝ち筋のある分野に集中する「差別化集中戦略」が有効です。

中小企業の基本戦略は「強み」と「機会」を活かす

売上の向上策は基本的に強みと機会を活かします。

<【経営】現状分析ツールSWOT分析(強み・弱み・機会・脅威)の扱い方>

資金の限られた中では、今ある強みと機会を活かすことが最も効率的と考えます。

差別化とは、顧客の困りごとに応えること

強みと機会を活かして戦略を考えますが、中小企業のセオリーとして差別化集中戦略があります。

これは、商圏内で競合との違いを見出して顧客に訴求することで選んでもらい、そこに限りある経営資源を集中させる戦略です。

差別化というと「自社の強みを打ち出す」と考えがちですが、大切なのは顧客目線での違い。

- 顧客が困っていることは何か?

- 競合が対応できていないニーズは何か?

──ここを丁寧に拾うことで、自然と差別化につながっていきます。

その際には自社目線で違いを考えるより、顧客目線で自社や競合がカバーできていない顧客の困りごとを解決できるのかを考えたほうが良いです。

それがおのずと差別化と呼ばれるものになります。

<【経営】アンゾフの成長ベクトルで事業戦略の方向性を決める>

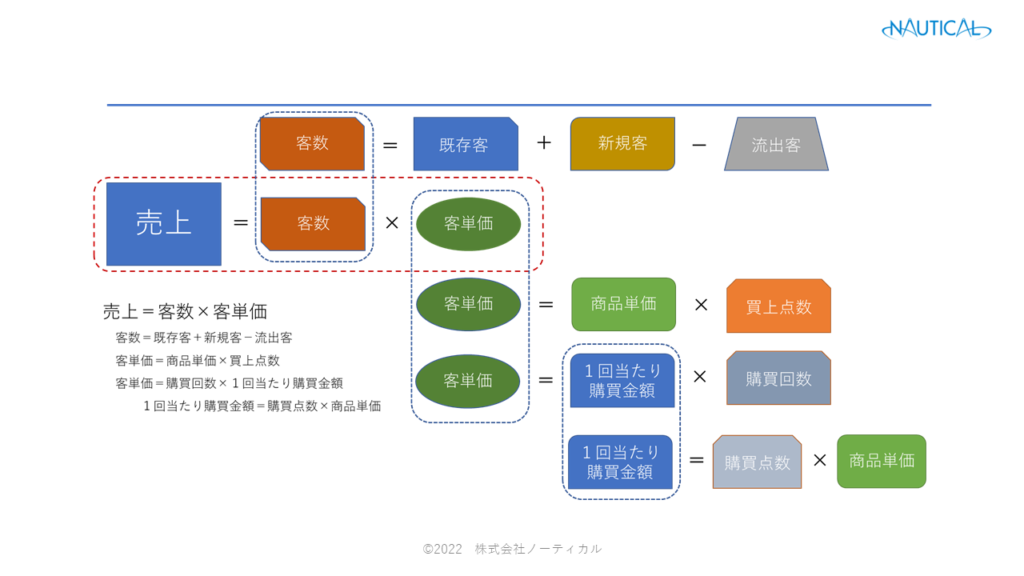

売上は「客単価 × 客数」でできている

売上を構成する要素を分解すると、

売上 = 客単価 × (既存客 + 新規客)

このシンプルな式がすべてです。

- 客単価を上げる(高付加価値の商品やサービスの提供)

- 既存客にリピートしてもらう(関係性づくり、ファン化)

- 新規客を増やす(販路拡大、プロモーション)

売上の改善は、「どこに手を打てば効果が出やすいか」を可視化することから始まります。

シンプルな式ですが、意外とこのことを理解されていない方も多いです。

分解することで、具体的な改善策を考えやすくなります。

<【経営】売り上げ目標の決め方は「逆算」で求め、分解して考える>

まとめ:改善のバランスを見極めよう

利益を出すには、「売上を増やす」か「費用を減らす」か──この基本に立ち返ることが大切です。

リスケの場面では、まず確実に実行できるコスト削減策が求められます。

しかし、削るだけでは事業の持続可能性が損なわれかねません。

将来に向けた売上アップの計画もあわせて示し、その実現可能性をきちんと説明すること。

──それが、信頼される経営改善計画につながっていきます。

下記の記事にもまとめてありますので、ご参考ください。

<【まとめ】資金繰りを改善する8つの方法|融資・リスケ・業績向上>

中小企業診断士/ファイナンシャルプランニング技能士2級/全経簿記上級

神戸市出身

中小企業3社(食品製造・アパレル)で約20年間財務経理部門を担当。2017年に中小企業診断士として独立。2020年株式会社ノーティカル設立。

事業計画・資金計画の立案から金融機関折衝や資金調達、計画実行支援を中心に、経営改善や新規事業支援を行う。

-

-

-

お問い合わせ

Contact

- Webでのお問い合わせはこちら

- お問い合わせフォーム 24時間年中受付中