ブログ

【経営】客単価UP/客数拡大のどちらに軸を置く?アンゾフ成長マトリクスで事業方針を見える化

投稿日 2022.06.24 最終更新日 2025.06.27

売上が伸び悩んでいるとき、「何を変えるべきか」はとても迷うものです。

本記事では、売上UPを戦略的に考えるためのフレームワーク「アンゾフの成長マトリクス」を使って、事業の進む方向を整理する方法を紹介します。

戦略の方向性を考える

売上の公式は、売上=客単価×(既存客+新規客)です。

(分解式は他にもありますが、単純に分かりやすくしています)

上記の式から、売上を上げるには単価を上げるのか、客数を増やすのかのどちらかです。

客単価を上げるには、商品やサービス1個1個の単価を上げるか、一人のお客様に多く買ってもらうかになります。

また、客数を増やすには、既存のお客様に頻繁に買ってもらうか、新しいお客様に買ってもらうかです。

客単価を上げる方法や客数を上げる方法は、いわば戦術レベル。

もちろん個々の戦術レベルの施策を考えるだけでも良いのですが、事業として進むべき方向性を決めてからの方が、より有効な施策が考えれます。

そのため戦略レベルで進むべき方向性を考えるのに適したフレームワークとして、アンゾフの成長ベクトルがあります。

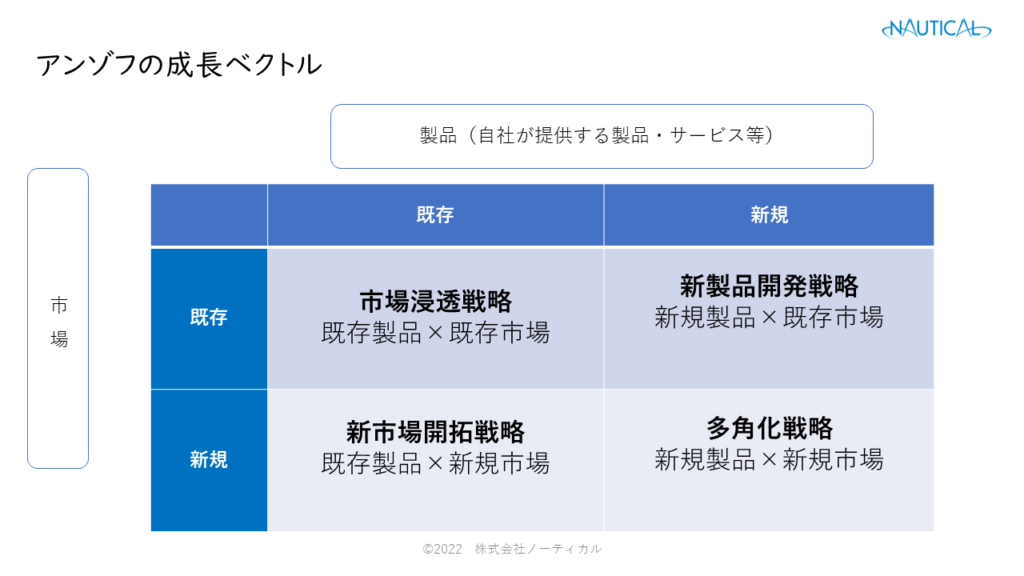

アンゾフの成長マトリクスとは

売上を伸ばすために、新商品をつくるべきか、それとも販路を広げるべきか──。

こうした「事業の進むべき方向性」を検討する際に役立つのが、アンゾフの成長マトリクスです。

これは、経営学者イゴール・アンゾフによって提唱されたフレームワークで、

「製品(商品・サービス)」と「市場(顧客・販路)」の軸を、既存か新規かで整理し、

4つの成長戦略を導き出すものです。

このように、2×2のマトリクス(成長ベクトル)で整理することで、

-

今の製品・サービスでどこまで伸ばせるのか?

-

新たな市場に出ていくべきか?

-

全く新しい分野に挑戦すべきタイミングなのか?

といった戦略レベルの方向性を、視覚的かつ論理的に整理できます。

中小企業診断士の支援現場でも、事業方針の検討や経営計画の整理においてわりと活用されるフレームワークです。

単に「売上を増やすための施策を考える」のではなく、

「どの方向に経営資源を集中させるか」という判断の軸を持つことが、結果的に実行力を高めます。

このあとは、マトリクスを構成する4つの戦略を具体的に見ていきましょう。

市場浸透戦略(既存市場×既存製品・サービス)

市場浸透戦略とは、

既存の製品やサービスを、既存の顧客に対してより多く購入してもらうことを目的

とした戦略です。

つまり、「今ある顧客」「今ある商品」でどこまで売上を伸ばせるか」に着目します。

「商品の認知度が低い」「リピート率が低い」「競合に比べて接点が少ない」──

そんな課題が明確な場合には、まずこの戦略を検討する価値があります。

実施できていないことや足りないことを改善することで、伸びしろがまだある競合に勝てると分析したのであれば、市場浸透戦略は有効です。

たとえば、販促施策を強化する、サービス品質を改善する、既存顧客へのフォローを徹底するなどが代表例です。

中小企業では、これらが「まだやり切れていない」ケースが多く、即効性があり、投資額も小さくて済むのが特徴です。

まずはこの戦略から取り組むことで、無理なく成果につながる可能性があります。

新製品開発戦略(既存市場×新規製品・サービス)

新製品開発戦略は、

今の顧客層に対して、新しい商品やサービスを提供する

戦略です。

既存商品の需要が頭打ちになってきたときや、顧客のニーズが変化していると感じたときに検討したい戦略です。

取り扱っている製品やサービスの商品寿命が短かったり流行り廃りが頻繁にある業界(食料品や衣料)でよくみられます。

「同じお客様に、別の商品で継続的に価値提供できないか?」という視点での発想になります。

関連商品の開発や期間限定商品、提供形態の変更(定期便やサブスクリプション化)なども含まれます。

この戦略を成功させるには、

日常的なヒアリングやリサーチで、顧客ニーズや未充足の課題を捉えておくこと

が重要です。

また、開発力や提案力のある体制づくりも並行して考える必要があります。

購買頻度が高いものほど、新しいものであれば手に取ってもらえるチャンスも増えるためか、コンビニエンスストアに並ぶ商品の入れ替わりは激しいですよね。

しかし一方で、新商品を投入しても見切りが早いため、なかなか定着していません。

結局は定番商品が最も利益を取っているのですが、小売り側の論理も働き次々と新商品が投入されています。

定番商品となるのも難しいのですが、ハマると安定した利益をもたらします。

顧客のニーズや潜在ニーズを考え提案する提案力や、実際に製品化する開発力を日ごろから高めている必要がある戦略です。

新市場開拓戦略(新規市場×既存製品・サービス)

新市場開拓戦略は、

今の製品やサービスを、これまでアプローチしていなかった顧客層に届ける方法

となります。

「今の商圏が小さい」「地域内での限界がある」「既存顧客層に偏りがある」──

そうしたときに、新たな販路・ターゲット層を開拓することで、売上を伸ばすことができます。

EC販売の開始、販路の多角化、業種をまたいだ展開、海外展開の検討などがこれにあたります。

中小企業の場合は、自社単独での展開にこだわらず、卸や商社、地域の支援機関などの連携を視野に入れることが現実的です。

既存商品をどう“伝え直すか” “届け直すか”という視点で考えることがカギになります。

既存の商品やサービスを進出先の顧客に合わせてローカライズするかしないかなどの課題もありますが、販売力を強化することで現状を打開する戦略と言えます。

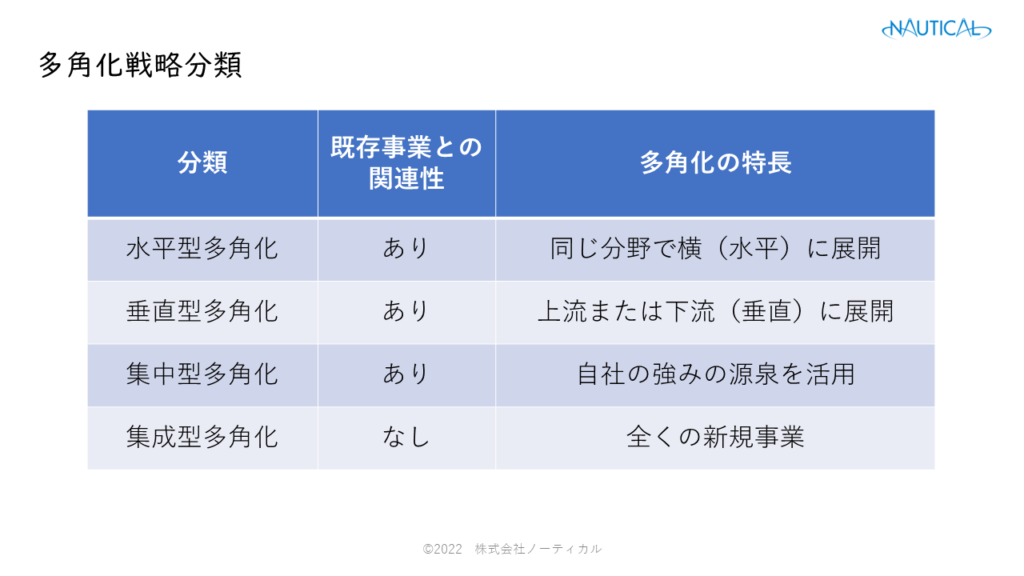

多角化戦略(新規市場×新規製品・サービス)

多角化戦略は、

まったく新しい商品やサービスを、これまでと異なる顧客に提供する

という、最も挑戦的な戦略です。

当然ながら難易度は高く、中小企業では特に慎重な判断が求められます。

①水平型多角化

企業が持つ技術やノウハウを活かして異なる製品を提供する戦略です。

例として、バイクの製造販売を行っていたホンダが自動車事業へと進出しています。

②垂直型多角化

原材料の生産、製品の製造、販売やサービスの提供のつながり(サプライチェーン)の上流や下流への進出を図る戦略です。

例として、外食のサイゼイリアや小売りのイオンが原材料の生産や製品の製造などがあります。(上流工程への進出)

また、製造メーカーがネットなどで直販を行うなどもあります。(下流工程への進出)

③集中型多角化

既存事業で培った技術やノウハウ、ブランド力を活かして新しい事業に進出する戦略です。

例として、ビール会社がバイオ事業を手がけたり、富士フィルムが化粧品を作ったり、タニタがタニタ食堂を展開したりとするものです。

④集積型多角化

既存の事業と関連性がない分野へ進出する戦略です。

例として、セブン&アイホールディングスのセブン銀行、ダスキンのミスタードーナツなどの飲食事業などです。

このフレームワークをどう活かすか?

アンゾフの成長マトリクスは、経営資源の投入先を検討する際の“羅針盤”のような役割を果たします。

とはいえ、「この戦略が良さそうだ」で終わってしまっては、絵に描いた餅になりかねません。

このフレームワークを活かすうえで大切なのは、「自社の現状」と「外部環境」をきちんと照らし合わせて見ることです。

まずは、自社の商品・サービスと市場を以下のように棚卸してみましょう:

既存の商品で、まだ深堀できていない市場は?(市場浸透)

今のお客様が求めている新しい商品・形は?(新製品開発)

今の商品を、どこに届けていないか?(新市場開拓)

全く新しい挑戦に、リソースは割けるか?(多角化)

このように、「自社が持っているもの」と「変化しつつある市場ニーズ」をマトリクスに当てはめることで、戦略の方向性が明確になります。

また、売上を「客単価 × 客数」に分解して考えることも、戦略の整理に役立ちます。

たとえば、「客単価を上げたい」なら新製品開発か市場浸透が候補になり、「客数を増やしたい」なら新市場開拓や多角化といった選択肢が見えてきます。

進むべき戦略を決める際の注意点

戦略を選ぶときに忘れてはならないのが、「やれば伸びる」ではなく

「やれるのか、やりきれるのか」

という視点です。

とくに中小企業の場合、ヒト・モノ・カネといった経営資源は限られています。

「良いアイデアがあっても、動かせる人がいない」「手はつけたけれど開発が続かない」──そんなことはざらにあります。

そのため、戦略を考える際には次のような視点が重要になります:

-

経営資源のバランスは取れているか?

(たとえば営業を増やすなら、受け皿となる体制も必要) -

本当に相乗効果(シナジー)は期待できるか?

(1+1が3にならなくても、2.1や2.2でも“確実にプラス”なら戦略的) -

リスクを最小限に、リターンをどう最大化するか?

(小さく始めて、徐々に広げる設計も戦略)

とくに「多角化」など難易度の高い戦略を選ぶ場合は、

「なぜ今その戦略なのか」「どんな仮説と検証で進めるのか」

を丁寧に整理することが求められます。

フレームワークは“正解”を示すものではなく、“考える起点”として使うことが大切です。

まとめ&次の一手

売上を上げたいとき、すぐに「広告を出す」「値上げをする」といった戦術に走ってしまいがちです。

でも本当に大事なのは、「どの方向に進むのが自社にとって一番良いのか」を見極めることです。

アンゾフの成長マトリクスは、そんなときの“地図”のようなもの。

今の製品や市場がどこに位置するのかを見直すことで、これまで見えなかった選択肢が見えてきます。

まず取り組むべき一歩としては…

-

自社の商品・サービスを「既存」「新規」に分けてみる

-

顧客層・販路を「既存」「新規」で棚卸してみる

-

4象限のどこに今いるのか、どこを目指すのかを整理してみる

「売上が伸びない」と感じたときは、現場のがんばりだけに頼るのではなく、経営全体の“進む方向”そのものを、戦略的に見直すタイミングかもしれません。

そんなときの視点として、アンゾフの成長マトリクスをぜひ活用してみてください。

中小企業診断士/ファイナンシャルプランニング技能士2級/全経簿記上級

神戸市出身

中小企業3社(食品製造・アパレル)で約20年間財務経理部門を担当。2017年に中小企業診断士として独立。2020年株式会社ノーティカル設立。

事業計画・資金計画の立案から金融機関折衝や資金調達、計画実行支援を中心に、経営改善や新規事業支援を行う。

-

-

-

お問い合わせ

Contact

- Webでのお問い合わせはこちら

- お問い合わせフォーム 24時間年中受付中